在数字化创作浪潮中,地图编辑器已成为游戏开发、虚拟场景构建、教学模拟等领域的核心工具。无论是独立开发者打造个性化游戏世界,还是教育工作者设计地理教学场景,掌握地图编辑器的使用都能显著提升创作效率与质量。然而,许多新手因缺乏系统指导,在面对复杂的工具界面和功能模块时,往往陷入“操作混乱、设计低效”的困境。本文将通过“问题-分析-解决”的逻辑链条,为读者提供一套可落地的地图设计进阶方案。

一、新手常见困境:为何你的地图设计总“差点意思”?

操作层面:功能按钮“找不到、用不对”

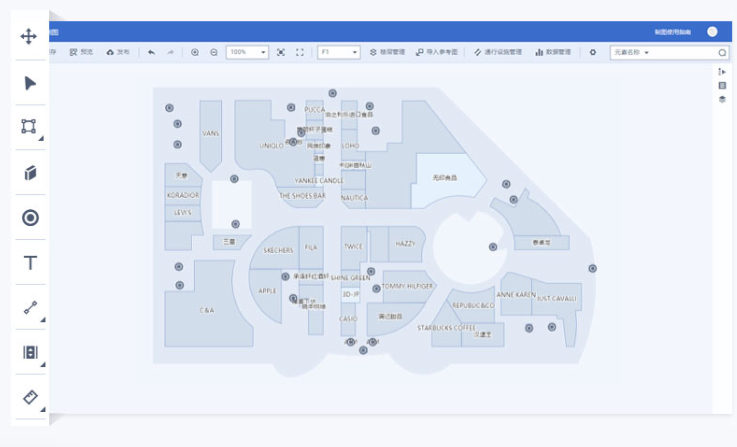

多数新手在首次打开编辑器时,会被海量工具栏和参数面板劝退。例如,地形生成工具中“高度图调整”“纹理叠加”等功能的联动关系复杂,稍有不慎就会导致地形扭曲;而物体放置时的“碰撞检测”“层级管理”等细节,若未掌握正确方法,极易出现物体穿透或显示错乱。

设计层面:逻辑混乱导致“场景不真实”

地图设计不仅是“堆砌元素”,更需要构建合理的空间叙事。例如,在RPG游戏地图中,若未考虑玩家移动路径与任务触发点的关联,可能导致玩家卡关;在教学场景中,若未通过色彩、光照等视觉元素区分功能区域,学生可能难以快速定位关键信息。

效率层面:重复劳动拉低创作热情

新手常因未掌握“批量操作”“模板复用”等技巧,陷入重复修改的低效循环。例如,调整100个树木模型的朝向时,若未使用“随机旋转”功能,需逐个点击调整,耗时且易出错。

二、进阶路径:从“工具使用者”到“场景设计师”

基础操作:3天掌握核心功能模块

界面分区:将编辑器划分为“地形编辑区”“物体放置区”“光照调整区”三大核心区域,通过快捷键(如Ctrl+1切换地形模式)快速定位功能。

地形生成:从“基础地形”入手,先掌握“平滑”“侵蚀”等基础工具,再逐步尝试“程序化生成”(如通过噪声算法自动生成山脉)。

物体管理:建立“素材库”,按类型(建筑、植被、道具)分类存储模型,通过“搜索标签”快速调用。

进阶技巧:用设计逻辑提升场景真实感

空间叙事:通过“视觉引导线”(如河流、道路)引导玩家/用户移动,在关键节点设置“视觉焦点”(如高塔、瀑布)。

光照设计:遵循“三点光照法则”(主光、补光、轮廓光),通过调整光源角度和强度,营造晨昏、阴晴等不同氛围。

交互反馈:为可交互物体(如门、宝箱)添加“高亮提示”“音效反馈”,增强沉浸感。

实战案例:从0到1构建一个教学场景

需求分析:设计一个“历史战役模拟”场景,需包含战场、指挥部、资源点等区域。

操作步骤:

用“地形生成”工具创建起伏山地,模拟战场地形;

通过“物体批量放置”功能,快速布置士兵、旗帜等模型;

添加“任务触发点”(如点击指挥部弹出历史背景介绍);

调整光照模拟“黄昏战场”氛围。

优化建议:通过“分层渲染”功能,将静态背景(如山脉)与动态元素(如士兵)分离渲染,提升运行效率。

三、问答环节:解决你的个性化疑问

Q1:零基础新手如何快速上手?

A:建议从“地形编辑”入手,先掌握基础工具(如刷子、平滑),再逐步学习物体放置和光照调整。可参考官方教程中的“分步案例”。

Q2:如何避免场景设计过于“杂乱”?

A:遵循“70%留白”原则,保留核心视觉区域,通过色彩对比(如深色地面+亮色建筑)突出重点。

Q3:地图编辑器支持哪些格式导出?

A:主流编辑器支持FBX、OBJ等3D模型格式,以及PNG、JPG等贴图格式,具体需查看编辑器文档。

Q4:如何提升场景的互动性?

A:通过“事件系统”添加触发器(如靠近宝箱时播放动画),或结合脚本语言(如Lua)实现复杂交互逻辑。

Q5:设计大型场景时如何避免卡顿?

A:使用“LOD(细节层次)技术”,根据物体与摄像机的距离动态调整模型精度;同时关闭非必要图层的渲染。

本文总结

地图编辑器的掌握并非依赖天赋,而是通过“基础操作-设计逻辑-实战优化”的系统学习实现。新手需先攻克界面操作和工具联动,再通过空间叙事、光照设计等技巧提升场景真实感,最终通过批量操作、分层渲染等功能提升效率。本文提供的分阶段学习路径和实战案例,可帮助读者在1-2周内完成从“工具使用者”到“场景设计师”的转型。记住,好的地图设计不仅是技术的展现,更是对用户需求的深度理解。

小编

小编

2025-10-16 02:30:05

2025-10-16 02:30:05

行业应用

行业应用 行业新闻

行业新闻 行业应用

行业应用 公司动态

公司动态 行业应用

行业应用